посёлок Зелёный остров

(Юг России)

Россия, Ростовская обл.

Основание: XX в. Ликвидация: XX в.

Причины исчезновения:

Разрушенные деревни и города, население которых было насильственно перемещено в результате репрессий или политико-административного произвола

Современное состояние:

руины зданий

Страницы истории:

Бывший посёлок в черте города Ростов-на-Дону, расположенный на одноимённом острове, пользующемся славой среди любителей аномальных явлений. Кроме развалин посёлка, состоявшего в основном из одноэтажных домиков, на острове есть целый ряд брошенных зданий, чья история неизвестна (т.н. "секретная лаборатория"). Посёлок располагался в том месте, где в настоящее время начинается поворот ЛЭП на юг.

О времени рождения посёлка ничего не известно. Есть данные о том, что в годы войны остров защищал 230 конвойных войск НКВД, понесший огромные потери 21-29 ноября 1941 года, во время обороны Ростова-на-Дону. Остров и по сей день соединяется с городом наплавным понтонным мостом армейского типа, который устанавливается в апреле и разбирается в ноябре. В остальное время года на остров можно попасть только через лодочную переправу или по льду, что является весьма опасным.

О численности жителей посёлка говорит тот факт, что число детей, постоянно проживающих там, было около 100. При этом в посёлке начисто отсутствовало электричество, канализация и водопровод. Вода для питья и бытовых нужд бралась из Дона, чем объяснялось большое количество желудочно-кишечных заболеваний. Однако, посёлок находился в Советском Союзе, и, следовательно, его жители должны были иметь прописку. И что же было в адресе? А в адресе было следующее: «Зеленый остров, напротив 9-й линии». Посёлок имел адреса от 9 до 13 линии.

Жители посёлка занимались в основном рыболовством, некоторая часть работала в Ростове, на близлежащих предприятиях. Но у них были и подворья с различными фруктовыми деревьями, погреба для хранения продуктов, в частности, соленой рыбы. Посёлок был упразднён в конце 60-х, жители расселены на «материке».

Почему же менее чем за пятьдесят лет здесь почти не осталось никак следов? Ответ прост — кирпичных домов тут почти не было, основным материалом был саман. Единственным каменным домом, к тому же двухэтажным, был дом семьи Алоянц. Его остатки как раз интерпретируются, как развалины секретной лаборатории.

После ликвидации посёлка (похоже, всё происходило не совсем мирным образом — по некоторым данным, в качестве самого существенного аргумента были использованы бульдозеры) остатки стройматериалов были растащены по соседним лодочным стоянкам, фруктовые деревья одичали, частично были уничтожены окрестными маргиналами.

Общайся на форуме и получи денежный приз! Подробнее |

Исчезнувшие города России и СССР

-

El jaguar

крепость Дубенский (Тараканов) форт

(Украина)

Украина, Ровенская обл.

Основание: XIX в. Ликвидация: 1915 (XX в.)

Причины исчезновения:

Заброшенные города и посёлки, пришедшие в упадок в результате военных действий

Города, оставленные до завершения строительства

Современное состояние:

руины зданий

Страницы истории:

Возле г.Дубно Ровненской области в с.Тараканов, в 170км. от Львова находится уникальный форт, аналогов которому на территории Украины нет. Во времена Российской империи современная Ровненщина граничила с Австро–Венгерской империей, и в конце 19 столетия начали строительство оборонного сооружения для укрепления юго–западной границы. Форт строили как автономную боевую единицу. На его открытии присутствовал император Александр III.

Тараканов форт – образец военно–инженерного искусства того времени, выполнен с огромным размахом и превосходящий по размеру Брестскую крепость — так и не был использован по назначению. Строился он довольно интенсивно в 70—80-е годы XIX века и реконструировался к началу ХХ, — на его судьбу не выпали героические продолжительные обороны. Хотя и в Первую мировую, и в Гражданскую, и во Вторую мировую войны здесь прокатывались лавины боев, форт войска обходили, считая нецелесообразным класть жизни солдат за стратегически неважный объект. К наиболее значительным эпизодам боевой истории форта можно причислить его разрушение во время знаменательного Брусиловского прорыва летом 1916 года, в боях тогда погибли 200 воинов австрийской армии, захороненных неподалеку. И в 1920 году конница Буденного попыталась атакой в лоб взять укрепления, занятые к тому времени поляками. Штурм оказался неудачным, и Красная армия оставила попытки взять эту крепость.

В послевоенное советское время территория укреплений использовалась сначала как стрельбище, потом как склад оружия. Когда оружие надо было вывозить - руководство Союза сочло это невыгодным и это всё просто взорвали. Те кто там бывал видели: развалины, трещены, но к удивлению, большая часть форта всё же устояла. Неоднократные попытки превратить казематы в какие-нибудь полезные хозяйственные объекты оказались невыгодными. Сейчас он продолжает умирать.

Форт представляет собой ромб с длиной стороны до 240м., вокруг окружен земляными валами высотой около 14м., которые укреплены стенами с кирпичной кладки шириной 3м. Весь комплекс окружен еще одной стеной (слева).

Главный вход ведет по сырому тоннелю к средние сооружения. По периметру сооружения находятся казематы, которые предназначались в основном для боевых действий. Еще там находился лазарет, операционная, морг, туалеты, три колодца, склады боеприпасов (т.н. — треугольная комната). Казематы были оборудованы вентиляцией, канализацией, водопроводом, прачечной, обогревались печами, в подземные помещения было проведено электрическое освещение, была специальная печка для сжигания нечистот. Двери и перекрытия сделаны из чугуна. В самом центре находится двухэтажное административное здание–казарма на 650 человек, электрическая и телеграфная станции (в 1899г. форт был телефонизирован), мастерская, пекарня, штаб, столовая и еще два этажа под землей. Казематы и казармы разделяет полигональная улица шириной 8–10м. Была даже небольшая церковь в русско–византийском стиле. Рассмотреть форт при подъезде невозможно, он выглядит как невысокий холм, стены засыпаны землей и поросли деревьями. В сооружении множество подземных ходов, лазов, остатки бывших ловушек, на нижних этажах нежелательно гулять без экскурсовода, который вовремя предупредит об опасных местах и проведет по доступных лабиринтах.

Сейчас все подземные входы забетонированы, никто не знает насколько они продолжительны и что там находится. Сооружение заброшено и никому, кроме энтузиастов и туристов, не нужно. Официально Таракановский форт принадлежит Министерству обороны Украины и стоит на балансе местной воинской части.

(Украина)

Украина, Ровенская обл.

Основание: XIX в. Ликвидация: 1915 (XX в.)

Причины исчезновения:

Заброшенные города и посёлки, пришедшие в упадок в результате военных действий

Города, оставленные до завершения строительства

Современное состояние:

руины зданий

Страницы истории:

Возле г.Дубно Ровненской области в с.Тараканов, в 170км. от Львова находится уникальный форт, аналогов которому на территории Украины нет. Во времена Российской империи современная Ровненщина граничила с Австро–Венгерской империей, и в конце 19 столетия начали строительство оборонного сооружения для укрепления юго–западной границы. Форт строили как автономную боевую единицу. На его открытии присутствовал император Александр III.

Тараканов форт – образец военно–инженерного искусства того времени, выполнен с огромным размахом и превосходящий по размеру Брестскую крепость — так и не был использован по назначению. Строился он довольно интенсивно в 70—80-е годы XIX века и реконструировался к началу ХХ, — на его судьбу не выпали героические продолжительные обороны. Хотя и в Первую мировую, и в Гражданскую, и во Вторую мировую войны здесь прокатывались лавины боев, форт войска обходили, считая нецелесообразным класть жизни солдат за стратегически неважный объект. К наиболее значительным эпизодам боевой истории форта можно причислить его разрушение во время знаменательного Брусиловского прорыва летом 1916 года, в боях тогда погибли 200 воинов австрийской армии, захороненных неподалеку. И в 1920 году конница Буденного попыталась атакой в лоб взять укрепления, занятые к тому времени поляками. Штурм оказался неудачным, и Красная армия оставила попытки взять эту крепость.

В послевоенное советское время территория укреплений использовалась сначала как стрельбище, потом как склад оружия. Когда оружие надо было вывозить - руководство Союза сочло это невыгодным и это всё просто взорвали. Те кто там бывал видели: развалины, трещены, но к удивлению, большая часть форта всё же устояла. Неоднократные попытки превратить казематы в какие-нибудь полезные хозяйственные объекты оказались невыгодными. Сейчас он продолжает умирать.

Форт представляет собой ромб с длиной стороны до 240м., вокруг окружен земляными валами высотой около 14м., которые укреплены стенами с кирпичной кладки шириной 3м. Весь комплекс окружен еще одной стеной (слева).

Главный вход ведет по сырому тоннелю к средние сооружения. По периметру сооружения находятся казематы, которые предназначались в основном для боевых действий. Еще там находился лазарет, операционная, морг, туалеты, три колодца, склады боеприпасов (т.н. — треугольная комната). Казематы были оборудованы вентиляцией, канализацией, водопроводом, прачечной, обогревались печами, в подземные помещения было проведено электрическое освещение, была специальная печка для сжигания нечистот. Двери и перекрытия сделаны из чугуна. В самом центре находится двухэтажное административное здание–казарма на 650 человек, электрическая и телеграфная станции (в 1899г. форт был телефонизирован), мастерская, пекарня, штаб, столовая и еще два этажа под землей. Казематы и казармы разделяет полигональная улица шириной 8–10м. Была даже небольшая церковь в русско–византийском стиле. Рассмотреть форт при подъезде невозможно, он выглядит как невысокий холм, стены засыпаны землей и поросли деревьями. В сооружении множество подземных ходов, лазов, остатки бывших ловушек, на нижних этажах нежелательно гулять без экскурсовода, который вовремя предупредит об опасных местах и проведет по доступных лабиринтах.

Сейчас все подземные входы забетонированы, никто не знает насколько они продолжительны и что там находится. Сооружение заброшено и никому, кроме энтузиастов и туристов, не нужно. Официально Таракановский форт принадлежит Министерству обороны Украины и стоит на балансе местной воинской части.

-

El jaguar

полярная станция Лескино

(Западная Сибирь)

Россия, Красноярский край

Основание: 1934 (XX в.) Ликвидация: XX в.

Причины исчезновения:

Причины исчезновения неизвестны

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

Лескино — полярная станция и самый северный населенный пункт на Гыданском п-ове на побережье пролива Овцына Карского моря в дельте Енисея. Находится на мысу Лескина, относится к Таймырскому району Красноярского края. В 35 км от Лескино проходит административная граница с Ямало-Ненецким автономным округом.

Станция построена осенью 1934 года. По словам Натальи Емельченко, коренные жители тундры до сих пор хранят память о двух пленных немцах, солдате и ефрейторе, сосланных в этот поселок, ставший их последним домом.

В 1979 году здесь зимовало всего 7 человек. Коллектив, возглавляемый опытным полярником Теслей, выполнял большой объем работы по сбору информации. Особое значение эти данные имели для судоводителей, работавших в устье Енисея.

К середине девяностых станция перестала функционировать, хотя внешне ее строения выглядели неплохо, и стала использоваться как зимовье; окрестная территория вошла в состав Гыданского заповедника. В 2005 году в районе Лескино местные жители нашли прекрасно сохранившийся скелет мамонта, восстановленный группой палеонтологов из Института экологии растений и животных под руководством биолога Павла Косинцева.

(Западная Сибирь)

Россия, Красноярский край

Основание: 1934 (XX в.) Ликвидация: XX в.

Причины исчезновения:

Причины исчезновения неизвестны

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

Лескино — полярная станция и самый северный населенный пункт на Гыданском п-ове на побережье пролива Овцына Карского моря в дельте Енисея. Находится на мысу Лескина, относится к Таймырскому району Красноярского края. В 35 км от Лескино проходит административная граница с Ямало-Ненецким автономным округом.

Станция построена осенью 1934 года. По словам Натальи Емельченко, коренные жители тундры до сих пор хранят память о двух пленных немцах, солдате и ефрейторе, сосланных в этот поселок, ставший их последним домом.

В 1979 году здесь зимовало всего 7 человек. Коллектив, возглавляемый опытным полярником Теслей, выполнял большой объем работы по сбору информации. Особое значение эти данные имели для судоводителей, работавших в устье Енисея.

К середине девяностых станция перестала функционировать, хотя внешне ее строения выглядели неплохо, и стала использоваться как зимовье; окрестная территория вошла в состав Гыданского заповедника. В 2005 году в районе Лескино местные жители нашли прекрасно сохранившийся скелет мамонта, восстановленный группой палеонтологов из Института экологии растений и животных под руководством биолога Павла Косинцева.

-

El jaguar

посёлок Мотьма

(Русский Север)

Россия, Архангельская обл.

Основание: XX в. Ликвидация: XXI в.

Причины исчезновения:

Посёлки, оставленные из-за трудностей снабжения и дороговизны инфраструктуры

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

В 1930-е годы на Нюбской узкоколейной дороге, расположенной в Котласском районе Архангельской области, продолжалось активное строительство новых линий, появлялись новые лесные посёлки, в их числе, на боковом ответвлении - Мотьма.

По состоянию на сентябрь 1999 года (поездка автора от Харитоново до Кваши), узкоколейная железная дорога работала, хотя объём лесозаготовки, по сравнению с «лучшими» временами, значительно снизился.

По состоянию на сентябрь 2006 года (информация от С. Костыгова), узкоколейная железная дорога кое-где ещё действует, но посёлок выселен.

(Русский Север)

Россия, Архангельская обл.

Основание: XX в. Ликвидация: XXI в.

Причины исчезновения:

Посёлки, оставленные из-за трудностей снабжения и дороговизны инфраструктуры

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

В 1930-е годы на Нюбской узкоколейной дороге, расположенной в Котласском районе Архангельской области, продолжалось активное строительство новых линий, появлялись новые лесные посёлки, в их числе, на боковом ответвлении - Мотьма.

По состоянию на сентябрь 1999 года (поездка автора от Харитоново до Кваши), узкоколейная железная дорога работала, хотя объём лесозаготовки, по сравнению с «лучшими» временами, значительно снизился.

По состоянию на сентябрь 2006 года (информация от С. Костыгова), узкоколейная железная дорога кое-где ещё действует, но посёлок выселен.

-

El jaguar

полярная станция Муостах (Буор-Хая)

(Восточная Сибирь)

Россия, Республика Саха (Якутия)

Основание: 1937 Ликвидация: 1993

Причины исчезновения:

Посёлки, оставленные из-за трудностей снабжения и дороговизны инфраструктуры

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

Буор-Хая (Борхая) — губа в южной части моря Лаптевых, к юго-востоку от дельты реки Лена. Расположена на территории Республики Якутия России. На западном берегу губы находится бухта Тикси и полуостров Быковский. Бухта Тикси и Быковского полуострова лежит на западном берегу залива Буор-Хая. Из крупных рек только Омолой впадает в залив — устье реки находится на восточном побережье. Море в этом заливе замерзает примерно на девять месяцев в году. Полярная станция Муостах была расположена на одноимённом острове.

Известно, что в бухте Буор-Хая в 1655—57 гг. промышлял моржей известный землепроходец казачий десятник Василий Бугор. Но по-настоящему бухта стала известна с 1735 г., когда здесь разыгралась одна из полярных трагедий с отрядом П. Ласиниуса Великой Северной экспедиции.

Питер Ласиниус, швед по национальности, был принят на русскую службу в 1725 году. Он много плавал и был знающим свое дело штурманом. В экспедицию Ласиниус вызвался добровольно. Беринг назначил его начальником отряда, который должен был описать берег от устья Лены до Камчатки. Отряд располагал построенным в Якутске ботом "Иркутск” длиной восемнадцать метров, шириной пять с половиной метров, с осадкой два метра. Ласиниус со своим отрядом покинул Якутск 29 июня 1735 года. 2 августа отряд прибыл к острову Столб, расположенному в начале ленской дельты. На вторые сутки "Иркутск”, пройдя Быковской протокой, достиг взморья. Еще через двое суток, дождавшись попутного ветра, Ласиниус вывел свое судно в море. Плавание затруднялось большими скоплениями льда и неблагоприятными ветрами. Поэтому уже 18 августа Ласиниус ввел бот в устье реки Хараулах, решив здесь зимовать. Из плавника, валявшегося на берегу, команда быстро построила дом. Рассчитывая еще на два года работы, Ласиниус решил сэкономить провиант и вдвое уменьшил рацион. Хроническое недоедание при незнании противоцинготных средств привело к массовому заболеванию цингой, которая унесла жизни тридцати восьми человек. Одним из первых умер сам Ласиниус.

Командование отрядом перешло к штурману Василию Ртищеву. Но и тот был тяжело болен, Беринг решил возвратить остатки отряда Ласиниуса в Якутск, а взамен его послать новый отряд под командованием Дмитрия Лаптева. Не дожидаясь вскрытия Лены, Лаптев направил к зимовке Ласиниуса 14 человек во главе со штурманом Михаилом Щербининым "для помощи Ртищеву и его людям”. Когда к началу июня Щербинин добрался до зимовки, там в живых осталось всего девять человек, причем все они были больны цингой. 30 мая 1736 года Лаптев с остальной частью своего отряда вышел из Якутска на трех дощаниках, груженных провиантом. Пройдя Быковской протокой, он 25 июня вышел на взморье. Плыть дальше не позволял лед, плотно забивший весь залив Буор-Хая. Поставив дощаники в Севастьяновой губе, Лаптев отправился со своей командой к зимовке Ласиниуса пешком по берегу, после чего двинулся на боте "Иркутск" дальше, но в августе, достигнув 73 град. 16 мин. северной широты на меридиане мыса Буор-Хая, столкнулся со сплошным льдом, пробиться через который не удалось. Простояв во льду сутки, сжимаемый порою так, что терял управление, "Иркутск” повернул назад.

Весной и летом 1903 г. Ф.А.Матисен составил первую подробную и точную карту бухты Тикси. По берегам он расставил 17 триангуляционных знаков, разбил базис. Съемку он выполнял с помощником-казаком. Побывал Федор Андреевич и на острове Муостах, который оказался заметно меньше, чем по съемке почти столетней давности штурманского помощника Ильина из экспедиции П. Ф. Анжу. В то время ещё не знали о том, что остров уменьшается в размерах, и Матисен счёл, что Ильин провёл съёмку неправильно. Мыс продолжал пользовался дурной славой и дальше, но более-менее последовательная летопись кораблекрушений стала вестись лишь в советское время.

Осенью 1928 года отряд Академии Наук П.К.Хмызникова и А.А.Кухарского попытался на катере пройти морем на Лену. «Это морское путешествие,— писал профессор М.И.Белов,— во многом напоминало старинные русские походы на северо-востоке Азии. В течение нескольких суток смелые люди боролись с морской стихией. И все же у мыса Буорхая из-за аварии пришлось оставить катер и продолжать путь пешком. Положение осложнялось тем, что продовольствие погибло и путешественники вышли в тундру полуголодные. Через несколько суток, совершенно обессилев, они достигли устья реки Омолой, где, по счастью, встретили про мышленников, доставивших их в Верхоянск».

Осенью 1930 года Георгий Ушаков на ледоколе "Г.Седов" с начальником полярной станции Е. Н. Фрейбергом на пароходе «Лена» вышли на помощь выброшенному штормом на злопулучный мыс Буор-Хая пароходу «Эстафета», который пытался пройти на Яну. Спасатели сами оказались в положении потерпевших, ибо «Лену» тоже выбросило на берег. Более пятидесяти человек с обоих судов подобрал и доставил в Тикси крохотный бот «Пионер» Северо-Восточной экспедиции управления ГВФ, которой руководил И. А. Ландин.

На злополучном мысе Буор-Хая разбилось гидрографическое судно «Хронометр» Иннокентия Ивановича Вологдин, куда его выбросило штормом 19 сентября 1937 года. Тогда же, в середине залива на острове Муостах в августе - сентябре 1937 года была построена полярная станция.

Гидрографическое судно «Профессор Визе», вышедшее рано утром 15 августа 1942 года из Тикси для строительства навигационного знака на Ляховских островах и намеревавшееся оттуда пройти в Оленекский залив, получило пробоину в районе Буор-Хая, но экипаж удалось спасти. После этого, в 1943 году на мысе Буор-Хая, слывшем местом частых кораблекрушений, был установлен эвакуированный из Севастополя радиомаяк «Софар». Работы было много, ибо завоз грузов в Якутию через устье Лены увеличился в пять раз.

В 1950-60 гг. на острове Муостах обосновалась Северная экспедиция Института мерзлотоведения, изучающая полярный шельф Арктики. Снабжение Буор-Хая осуществлялось из Тикси. Летопись полярной станции до нас не дошла. Известно лишь, что в 1964 году на полярной станции сгорело техническое здание. Последняя зимовка на станции, о которой нам удалось прочесть в документах, относится к 1993 году. Когда именно брошена станция неизвестно, но, по всей видимости, произошло это в середине девяностых - вместе со станциями Кигилях (в проливе Лаптевых) и мыс Шелаурова (на острове Большой Ляховский).

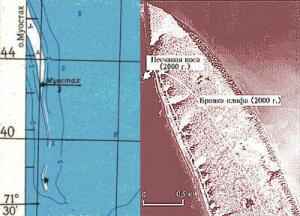

Согласно мнению некоторых исследователей остров Муостах состоит из намытой на лёд органики и должен прекратить своё существование, подобно легендарной Земле Санникова. Мыс Северный острова Муостах в настоящее время разрушается буквально на глазах. Берег отступает со скоростью около 6 метров в год. Море наступает на сушу, и этим ландшафтам в ближайшем времени суждено исчезнуть. Грязевые потоки, куски обрушившейся почвы, ила и торфа стекают по мутной ледяной глыбе. То и дело в тишине слышится журчание ручейков и шорохи осыпающейся земли. Часто из костеносного слоя вытаивают и сползают к подножию кости древних животных, которые можно увидеть на обрыве.

(Восточная Сибирь)

Россия, Республика Саха (Якутия)

Основание: 1937 Ликвидация: 1993

Причины исчезновения:

Посёлки, оставленные из-за трудностей снабжения и дороговизны инфраструктуры

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

Буор-Хая (Борхая) — губа в южной части моря Лаптевых, к юго-востоку от дельты реки Лена. Расположена на территории Республики Якутия России. На западном берегу губы находится бухта Тикси и полуостров Быковский. Бухта Тикси и Быковского полуострова лежит на западном берегу залива Буор-Хая. Из крупных рек только Омолой впадает в залив — устье реки находится на восточном побережье. Море в этом заливе замерзает примерно на девять месяцев в году. Полярная станция Муостах была расположена на одноимённом острове.

Известно, что в бухте Буор-Хая в 1655—57 гг. промышлял моржей известный землепроходец казачий десятник Василий Бугор. Но по-настоящему бухта стала известна с 1735 г., когда здесь разыгралась одна из полярных трагедий с отрядом П. Ласиниуса Великой Северной экспедиции.

Питер Ласиниус, швед по национальности, был принят на русскую службу в 1725 году. Он много плавал и был знающим свое дело штурманом. В экспедицию Ласиниус вызвался добровольно. Беринг назначил его начальником отряда, который должен был описать берег от устья Лены до Камчатки. Отряд располагал построенным в Якутске ботом "Иркутск” длиной восемнадцать метров, шириной пять с половиной метров, с осадкой два метра. Ласиниус со своим отрядом покинул Якутск 29 июня 1735 года. 2 августа отряд прибыл к острову Столб, расположенному в начале ленской дельты. На вторые сутки "Иркутск”, пройдя Быковской протокой, достиг взморья. Еще через двое суток, дождавшись попутного ветра, Ласиниус вывел свое судно в море. Плавание затруднялось большими скоплениями льда и неблагоприятными ветрами. Поэтому уже 18 августа Ласиниус ввел бот в устье реки Хараулах, решив здесь зимовать. Из плавника, валявшегося на берегу, команда быстро построила дом. Рассчитывая еще на два года работы, Ласиниус решил сэкономить провиант и вдвое уменьшил рацион. Хроническое недоедание при незнании противоцинготных средств привело к массовому заболеванию цингой, которая унесла жизни тридцати восьми человек. Одним из первых умер сам Ласиниус.

Командование отрядом перешло к штурману Василию Ртищеву. Но и тот был тяжело болен, Беринг решил возвратить остатки отряда Ласиниуса в Якутск, а взамен его послать новый отряд под командованием Дмитрия Лаптева. Не дожидаясь вскрытия Лены, Лаптев направил к зимовке Ласиниуса 14 человек во главе со штурманом Михаилом Щербининым "для помощи Ртищеву и его людям”. Когда к началу июня Щербинин добрался до зимовки, там в живых осталось всего девять человек, причем все они были больны цингой. 30 мая 1736 года Лаптев с остальной частью своего отряда вышел из Якутска на трех дощаниках, груженных провиантом. Пройдя Быковской протокой, он 25 июня вышел на взморье. Плыть дальше не позволял лед, плотно забивший весь залив Буор-Хая. Поставив дощаники в Севастьяновой губе, Лаптев отправился со своей командой к зимовке Ласиниуса пешком по берегу, после чего двинулся на боте "Иркутск" дальше, но в августе, достигнув 73 град. 16 мин. северной широты на меридиане мыса Буор-Хая, столкнулся со сплошным льдом, пробиться через который не удалось. Простояв во льду сутки, сжимаемый порою так, что терял управление, "Иркутск” повернул назад.

Весной и летом 1903 г. Ф.А.Матисен составил первую подробную и точную карту бухты Тикси. По берегам он расставил 17 триангуляционных знаков, разбил базис. Съемку он выполнял с помощником-казаком. Побывал Федор Андреевич и на острове Муостах, который оказался заметно меньше, чем по съемке почти столетней давности штурманского помощника Ильина из экспедиции П. Ф. Анжу. В то время ещё не знали о том, что остров уменьшается в размерах, и Матисен счёл, что Ильин провёл съёмку неправильно. Мыс продолжал пользовался дурной славой и дальше, но более-менее последовательная летопись кораблекрушений стала вестись лишь в советское время.

Осенью 1928 года отряд Академии Наук П.К.Хмызникова и А.А.Кухарского попытался на катере пройти морем на Лену. «Это морское путешествие,— писал профессор М.И.Белов,— во многом напоминало старинные русские походы на северо-востоке Азии. В течение нескольких суток смелые люди боролись с морской стихией. И все же у мыса Буорхая из-за аварии пришлось оставить катер и продолжать путь пешком. Положение осложнялось тем, что продовольствие погибло и путешественники вышли в тундру полуголодные. Через несколько суток, совершенно обессилев, они достигли устья реки Омолой, где, по счастью, встретили про мышленников, доставивших их в Верхоянск».

Осенью 1930 года Георгий Ушаков на ледоколе "Г.Седов" с начальником полярной станции Е. Н. Фрейбергом на пароходе «Лена» вышли на помощь выброшенному штормом на злопулучный мыс Буор-Хая пароходу «Эстафета», который пытался пройти на Яну. Спасатели сами оказались в положении потерпевших, ибо «Лену» тоже выбросило на берег. Более пятидесяти человек с обоих судов подобрал и доставил в Тикси крохотный бот «Пионер» Северо-Восточной экспедиции управления ГВФ, которой руководил И. А. Ландин.

На злополучном мысе Буор-Хая разбилось гидрографическое судно «Хронометр» Иннокентия Ивановича Вологдин, куда его выбросило штормом 19 сентября 1937 года. Тогда же, в середине залива на острове Муостах в августе - сентябре 1937 года была построена полярная станция.

Гидрографическое судно «Профессор Визе», вышедшее рано утром 15 августа 1942 года из Тикси для строительства навигационного знака на Ляховских островах и намеревавшееся оттуда пройти в Оленекский залив, получило пробоину в районе Буор-Хая, но экипаж удалось спасти. После этого, в 1943 году на мысе Буор-Хая, слывшем местом частых кораблекрушений, был установлен эвакуированный из Севастополя радиомаяк «Софар». Работы было много, ибо завоз грузов в Якутию через устье Лены увеличился в пять раз.

В 1950-60 гг. на острове Муостах обосновалась Северная экспедиция Института мерзлотоведения, изучающая полярный шельф Арктики. Снабжение Буор-Хая осуществлялось из Тикси. Летопись полярной станции до нас не дошла. Известно лишь, что в 1964 году на полярной станции сгорело техническое здание. Последняя зимовка на станции, о которой нам удалось прочесть в документах, относится к 1993 году. Когда именно брошена станция неизвестно, но, по всей видимости, произошло это в середине девяностых - вместе со станциями Кигилях (в проливе Лаптевых) и мыс Шелаурова (на острове Большой Ляховский).

Согласно мнению некоторых исследователей остров Муостах состоит из намытой на лёд органики и должен прекратить своё существование, подобно легендарной Земле Санникова. Мыс Северный острова Муостах в настоящее время разрушается буквально на глазах. Берег отступает со скоростью около 6 метров в год. Море наступает на сушу, и этим ландшафтам в ближайшем времени суждено исчезнуть. Грязевые потоки, куски обрушившейся почвы, ила и торфа стекают по мутной ледяной глыбе. То и дело в тишине слышится журчание ручейков и шорохи осыпающейся земли. Часто из костеносного слоя вытаивают и сползают к подножию кости древних животных, которые можно увидеть на обрыве.

-

El jaguar

полярная станция Мыс Оловянный

(Арктика)

Россия, Республика Саха (Якутия)

Основание: 1934 (XX в.) Ликвидация: XX в.

Причины исчезновения:

Причины исчезновения неизвестны

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

В 1934 г. экипажу ледокольного парохода «Садко» в проливе Шокальского на мысе Оловянном Северной Земли было поручено создать новую полярную станцию. Однако тяжелая ледовая обстановка помешала выполнить задание. Более счастливым оказался ледокольный пароход «Сибиряков». В августе он подошел к мысу и высадил на нем четырех человек: Э. Т. Кренкеля, Б. А. Кремера, Н. Г. Мехреньгина и А. А. Голубова. На мысе быстро вырос деревянный домик, где зимовщикам предстояло прожить долгих три года... Эта экспедиция стала легендарной.

В 2004 году брошенную станцию посетила кругосветная экспедиция "Полярное кольцо". Ей удалось установить, что метеонаблюдения на станции велись, как минимум, до конца пятидесятых годов:

Подъехав к высокому берегу у мыса Оловянный, за которым должна быть изба, остановились и дальше пошли пешком, чтобы не гонять вездеходы в горку при такой видимости. На горке видны какие-то непонятные разломанные сооружения — видимо метеорологические. И действительно, за высоким отвалом берега стоит в укромной бухточке, укрытой от моря и ветра, довольно приличный двухэтажный сруб. Несколько стекол в окнах разбиты — вот и все повреждения. Правда, банька невдалеке от дома почти разломана…

Раскопали входную дверь от снега, зашли внутрь. Через разбитые окна намело довольно много снегу. Вещей почти нет, только кирпичная печка посередине комнаты, в маленькой комнатке какой-то заметенный снегом агрегат — видимо электрогенератор. На письменном столе какая-то древняя деревянная промокашка для письма пером и чернилами, какой-то геодезический измерительный прибор, керосинная лампа, алюминиевая миска, мясорубка известного в начале 20-го века уральского литья, на полках образцы скалистых пород… Под снегом на столе мы обнаружили журналы наблюдений 1937 года, периодический журнал «Партийный строитель» за февраль 1959 года. А около дома стоит столб с надписью «ГУСМП, астрономический пункт, 1952 г.» (ГУСМП расшифровывается как Главное Управление СевМорПути).

(Арктика)

Россия, Республика Саха (Якутия)

Основание: 1934 (XX в.) Ликвидация: XX в.

Причины исчезновения:

Причины исчезновения неизвестны

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

В 1934 г. экипажу ледокольного парохода «Садко» в проливе Шокальского на мысе Оловянном Северной Земли было поручено создать новую полярную станцию. Однако тяжелая ледовая обстановка помешала выполнить задание. Более счастливым оказался ледокольный пароход «Сибиряков». В августе он подошел к мысу и высадил на нем четырех человек: Э. Т. Кренкеля, Б. А. Кремера, Н. Г. Мехреньгина и А. А. Голубова. На мысе быстро вырос деревянный домик, где зимовщикам предстояло прожить долгих три года... Эта экспедиция стала легендарной.

В 2004 году брошенную станцию посетила кругосветная экспедиция "Полярное кольцо". Ей удалось установить, что метеонаблюдения на станции велись, как минимум, до конца пятидесятых годов:

Подъехав к высокому берегу у мыса Оловянный, за которым должна быть изба, остановились и дальше пошли пешком, чтобы не гонять вездеходы в горку при такой видимости. На горке видны какие-то непонятные разломанные сооружения — видимо метеорологические. И действительно, за высоким отвалом берега стоит в укромной бухточке, укрытой от моря и ветра, довольно приличный двухэтажный сруб. Несколько стекол в окнах разбиты — вот и все повреждения. Правда, банька невдалеке от дома почти разломана…

Раскопали входную дверь от снега, зашли внутрь. Через разбитые окна намело довольно много снегу. Вещей почти нет, только кирпичная печка посередине комнаты, в маленькой комнатке какой-то заметенный снегом агрегат — видимо электрогенератор. На письменном столе какая-то древняя деревянная промокашка для письма пером и чернилами, какой-то геодезический измерительный прибор, керосинная лампа, алюминиевая миска, мясорубка известного в начале 20-го века уральского литья, на полках образцы скалистых пород… Под снегом на столе мы обнаружили журналы наблюдений 1937 года, периодический журнал «Партийный строитель» за февраль 1959 года. А около дома стоит столб с надписью «ГУСМП, астрономический пункт, 1952 г.» (ГУСМП расшифровывается как Главное Управление СевМорПути).

-

El jaguar

поселок Надеждинск

(Западная Сибирь)

Россия, Иркутская обл.

Основание: информация отсутствует Ликвидация: 1998

Причины исчезновения:

Рабочие посёлки, заброшенные после прекращения добычи природных ископаемых

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

Бывший посёлок Преображенской нефтегазоразведочной экспедиции. Находился в Катангском районе Иркутской области. Начал терпеть бедствие с августа 1994 года после остановки работ экспедиции. В 1998 году после ликвидации экспедиции было принято решение о расселении посёлка.

Первоначально Надеждинск был самым перспективным местом на карте района. Туда ехали геологи и строители, бродяги и выпускники вузов, ехали с семьями и просто так. Для вновь прибывших строили коттеджи с фантастическими удобствами (каких не знали даже в райцентре Ербогачене): с центральным отоплением, водопроводом, теплыми ватер-клозетами. Вместо фельдшерско-акушерского пункта геологи отгрохали больницу, набитую вполне современным оборудованием, среднюю школу, детсады, клуб. Словом, все, что нужно для нормальной человеческой жизни. Параллельно с этим строились мехмастерские, вертолетные ангары и посадочные полосы, гаражи для мощной техники, и уже в 80-м году экспедиция прочно обосновалась в поселке. А тем временем в тайге круглые сутки ревели дизеля и бурильные установки рвали недра земли, пробуривая в год до 30 тысяч погонных метров, и каждая новая скважина давала нефть. А люди шли все дальше и дальше, уверенные в том, что их работа не может оказаться напрасной.

К тому времени численность жителей Надеждинска достигла 3,5 тысячи. Завезено и выстроено было все, что нужно для полнейшей автономии, и каждый год по зимнику забрасывалось до 10 тысяч тонн самых различных грузов. Даже райцентр Ербогачен не мог тягаться с поселком геологов. И если случалось, что под Новый год в Ербогачене заканчивалась соляра и дизель, гоняющий электричество, дожигал последнюю тонну, из Надеждинска немедленно выходили громадные, пятнадцатикубовые наливники и шли в райцентр, равно как и в любой другой поселок района.

Исход начался в 1994-м. Получали субсидии и уезжали. Бросали дома, привычно пахнущие уютом, а через месяц уже раскатанные до основания. И уезжали так же, как и прибыли сюда - кто с семьями, кто просто так. Впрочем, небольшое различие все же было: за двадцать лет жизни поселка успели народиться и вырасти новые люди, для которых Надеждинск стал родиной. Так уезжали те, кому было куда уезжать. Те, кому ехать было некуда, провожали их и оставались в поселке, застывающем в сонном оцепенении.

В 1998 году Надеждинске оставалось полторы тысячи жителей, в 2000 - 600. В это время котельная отапливала еще школу и детский сад, больница была вновь реорганизована в фельдшерско-акушерский пункт и дорогостоящая аппаратура простаивала под чехлами из-за отсутствия света. В 2001 году посёлка уже как такового не существовало.

(Западная Сибирь)

Россия, Иркутская обл.

Основание: информация отсутствует Ликвидация: 1998

Причины исчезновения:

Рабочие посёлки, заброшенные после прекращения добычи природных ископаемых

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

Бывший посёлок Преображенской нефтегазоразведочной экспедиции. Находился в Катангском районе Иркутской области. Начал терпеть бедствие с августа 1994 года после остановки работ экспедиции. В 1998 году после ликвидации экспедиции было принято решение о расселении посёлка.

Первоначально Надеждинск был самым перспективным местом на карте района. Туда ехали геологи и строители, бродяги и выпускники вузов, ехали с семьями и просто так. Для вновь прибывших строили коттеджи с фантастическими удобствами (каких не знали даже в райцентре Ербогачене): с центральным отоплением, водопроводом, теплыми ватер-клозетами. Вместо фельдшерско-акушерского пункта геологи отгрохали больницу, набитую вполне современным оборудованием, среднюю школу, детсады, клуб. Словом, все, что нужно для нормальной человеческой жизни. Параллельно с этим строились мехмастерские, вертолетные ангары и посадочные полосы, гаражи для мощной техники, и уже в 80-м году экспедиция прочно обосновалась в поселке. А тем временем в тайге круглые сутки ревели дизеля и бурильные установки рвали недра земли, пробуривая в год до 30 тысяч погонных метров, и каждая новая скважина давала нефть. А люди шли все дальше и дальше, уверенные в том, что их работа не может оказаться напрасной.

К тому времени численность жителей Надеждинска достигла 3,5 тысячи. Завезено и выстроено было все, что нужно для полнейшей автономии, и каждый год по зимнику забрасывалось до 10 тысяч тонн самых различных грузов. Даже райцентр Ербогачен не мог тягаться с поселком геологов. И если случалось, что под Новый год в Ербогачене заканчивалась соляра и дизель, гоняющий электричество, дожигал последнюю тонну, из Надеждинска немедленно выходили громадные, пятнадцатикубовые наливники и шли в райцентр, равно как и в любой другой поселок района.

Исход начался в 1994-м. Получали субсидии и уезжали. Бросали дома, привычно пахнущие уютом, а через месяц уже раскатанные до основания. И уезжали так же, как и прибыли сюда - кто с семьями, кто просто так. Впрочем, небольшое различие все же было: за двадцать лет жизни поселка успели народиться и вырасти новые люди, для которых Надеждинск стал родиной. Так уезжали те, кому было куда уезжать. Те, кому ехать было некуда, провожали их и оставались в поселке, застывающем в сонном оцепенении.

В 1998 году Надеждинске оставалось полторы тысячи жителей, в 2000 - 600. В это время котельная отапливала еще школу и детский сад, больница была вновь реорганизована в фельдшерско-акушерский пункт и дорогостоящая аппаратура простаивала под чехлами из-за отсутствия света. В 2001 году посёлка уже как такового не существовало.

-

El jaguar

полярная станция Новая Сибирь

(Арктика)

Россия, Красноярский край

Основание: 1953 (XX в.) Ликвидация: XX в.

Причины исчезновения:

Посёлки, оставленные из-за трудностей снабжения и дороговизны инфраструктуры

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

В 1953 году экспедиция на гидрографическом судне «Верещагин» под командованием Б. И. Лейкина работала в районе гипотетической Земли Савинкова. Хотя этот район неоднократно и в разных направлениях пересекался курсами кораблей и самолетов, гидрографы в душе надеялись на удачливость своего начальника, на то, что ему повезет и на этот раз и экспедиция откроет какой-нибудь, пусть крохотный, клочок суши, не замеченный предшественниками. Увы, море было пустынным. И все же первопроходческие дела выпали тогда на долю экспедиции и судового экипажа, руководимого капитаном Павлом Михайловичем Бабуровым: первое плавание проливом Благовещенский, открытие полярных станций на Земле Бунге и острове Новая Сибирь.

Полярную станцию Новая Сибирь постигла та же судьба, что и многих других полярных станций: как и станция на Земле Бунге, она была оставлена; в рабочем состоянии поддерживается только радиомаяк.

(Арктика)

Россия, Красноярский край

Основание: 1953 (XX в.) Ликвидация: XX в.

Причины исчезновения:

Посёлки, оставленные из-за трудностей снабжения и дороговизны инфраструктуры

Современное состояние:

нежилое поселение

Страницы истории:

В 1953 году экспедиция на гидрографическом судне «Верещагин» под командованием Б. И. Лейкина работала в районе гипотетической Земли Савинкова. Хотя этот район неоднократно и в разных направлениях пересекался курсами кораблей и самолетов, гидрографы в душе надеялись на удачливость своего начальника, на то, что ему повезет и на этот раз и экспедиция откроет какой-нибудь, пусть крохотный, клочок суши, не замеченный предшественниками. Увы, море было пустынным. И все же первопроходческие дела выпали тогда на долю экспедиции и судового экипажа, руководимого капитаном Павлом Михайловичем Бабуровым: первое плавание проливом Благовещенский, открытие полярных станций на Земле Бунге и острове Новая Сибирь.

Полярную станцию Новая Сибирь постигла та же судьба, что и многих других полярных станций: как и станция на Земле Бунге, она была оставлена; в рабочем состоянии поддерживается только радиомаяк.

-

El jaguar

деревня Новопокровское

(Поволжье)

Россия, Ивановская обл.

Основание: информация отсутствует Ликвидация: 1953 (XX в.)

Причины исчезновения:

Причины исчезновения неизвестны

Современное состояние:

руины зданий

Страницы истории:

Находилось между д. Вахутки и д. Кобылино (Кинешемский р-н, Ивановская обл.). В селе находится недействующая единоверческая Вознесенская церковь (1896), построенная взамен деревянной на средства крестьянина деревни Калинихи Евфимия Ивановича Кулакова и потомственного гражданина Дмитрия Фёдоровича Морокина (вичугского фабриканта).

Единственным священником храма с 1897 по 1939 гг. был Михаил Александрович Василевский (1866-1953), отец героя Второй мировой войны, маршала Александра Василевского. Настоятель был родом из села Хренова (близ поселка Старая Вичуга). В 17 лет Михаил лишился отца и вынужден был сам зарабатывать себе на жизнь. Юноша обладал хорошим голосом, и ему посоветовали поступить в церковный хор. Со временем он стал регентом (руководителем) хора и псаломщиком Никольской церкви в Новой Гольчихе.

Будущий маршал начал обучение в церковно-приходской школе при этом храме, однако православным верующим не был, а был убеждённым коммунистом (хоть и вступил в партию в конце 1930-х) до конца жизни, а с отцом-священником почти двадцать лет не поддерживал никакой связи.

У церкви находится могила Надежды Ивановны Василевской (1872-1939), матери маршала. Поддерживать хозяйство (в том числе, пасеку) и служить в храме (организуя, в том числе, хор) без матушки стало очень тяжело. В 1939 или 1940 году дом священника был перевезён из села Новопокровского в город Кинешму, где он и жил в войну, имея поддержку прежде всего от дочерей.

После оставления службы о. Михаилом храм был закрыт. При храме на кладбище сохранился полуразрушенный некрополь местных овчинных заводчиков Носковых.

(Поволжье)

Россия, Ивановская обл.

Основание: информация отсутствует Ликвидация: 1953 (XX в.)

Причины исчезновения:

Причины исчезновения неизвестны

Современное состояние:

руины зданий

Страницы истории:

Находилось между д. Вахутки и д. Кобылино (Кинешемский р-н, Ивановская обл.). В селе находится недействующая единоверческая Вознесенская церковь (1896), построенная взамен деревянной на средства крестьянина деревни Калинихи Евфимия Ивановича Кулакова и потомственного гражданина Дмитрия Фёдоровича Морокина (вичугского фабриканта).

Единственным священником храма с 1897 по 1939 гг. был Михаил Александрович Василевский (1866-1953), отец героя Второй мировой войны, маршала Александра Василевского. Настоятель был родом из села Хренова (близ поселка Старая Вичуга). В 17 лет Михаил лишился отца и вынужден был сам зарабатывать себе на жизнь. Юноша обладал хорошим голосом, и ему посоветовали поступить в церковный хор. Со временем он стал регентом (руководителем) хора и псаломщиком Никольской церкви в Новой Гольчихе.

Будущий маршал начал обучение в церковно-приходской школе при этом храме, однако православным верующим не был, а был убеждённым коммунистом (хоть и вступил в партию в конце 1930-х) до конца жизни, а с отцом-священником почти двадцать лет не поддерживал никакой связи.

У церкви находится могила Надежды Ивановны Василевской (1872-1939), матери маршала. Поддерживать хозяйство (в том числе, пасеку) и служить в храме (организуя, в том числе, хор) без матушки стало очень тяжело. В 1939 или 1940 году дом священника был перевезён из села Новопокровского в город Кинешму, где он и жил в войну, имея поддержку прежде всего от дочерей.

После оставления службы о. Михаилом храм был закрыт. При храме на кладбище сохранился полуразрушенный некрополь местных овчинных заводчиков Носковых.

-

El jaguar

посёлок Олгуйдаах

Россия

Основание: информация отсутствует Ликвидация: 1996

Причины исчезновения:

Временные посёлки строителей и геологоразведчиков

Современное состояние:

руины зданий

Страницы истории:

Бывший посёлок геологоразведчиков в Якутии, расположенный на одноимённом ручье.

Якутское слово олгуй означает "большой котел". Бытует предание, будто бы там имелся котел огромных размеров, в котором легко помещались два человека с оленями. Слово олгуй имеет и другое, диалектное значение. Медведь-шатун раскапывает муравейник, ложится в него и набрасывает на себя мох. Такая "берлога" и называется олгуй. По местной легенде на речке имелось три неких медных котла, под которыми в сильные морозы росла трава и цвели подснежники. Попадали к ним обычно те, кто оказался в тех местах и погибал в пути. Переночевать возле них было можно, а под ними нельзя: человек потом очень быстро умирал.

Первоначально на ручье Олгуйдаах находился дом русского купца (возможно, фактория), брошенный после революции. Затем в поселке Олгуйдаах (Алгыйдаах) была партия геофизической экспедиции. Экспедиция искала нефть и газ. В 1996 году поселок был упразднен. Жители частично уехали на материк, частично в посёлок Мирный, куда вывезли всё, что можно. На сегодняшний день на въезде в поселок есть транзитная стоянка и автопункт. В самом поселке осталось несколько строений и дизельная электростанция.

Россия

Основание: информация отсутствует Ликвидация: 1996

Причины исчезновения:

Временные посёлки строителей и геологоразведчиков

Современное состояние:

руины зданий

Страницы истории:

Бывший посёлок геологоразведчиков в Якутии, расположенный на одноимённом ручье.

Якутское слово олгуй означает "большой котел". Бытует предание, будто бы там имелся котел огромных размеров, в котором легко помещались два человека с оленями. Слово олгуй имеет и другое, диалектное значение. Медведь-шатун раскапывает муравейник, ложится в него и набрасывает на себя мох. Такая "берлога" и называется олгуй. По местной легенде на речке имелось три неких медных котла, под которыми в сильные морозы росла трава и цвели подснежники. Попадали к ним обычно те, кто оказался в тех местах и погибал в пути. Переночевать возле них было можно, а под ними нельзя: человек потом очень быстро умирал.

Первоначально на ручье Олгуйдаах находился дом русского купца (возможно, фактория), брошенный после революции. Затем в поселке Олгуйдаах (Алгыйдаах) была партия геофизической экспедиции. Экспедиция искала нефть и газ. В 1996 году поселок был упразднен. Жители частично уехали на материк, частично в посёлок Мирный, куда вывезли всё, что можно. На сегодняшний день на въезде в поселок есть транзитная стоянка и автопункт. В самом поселке осталось несколько строений и дизельная электростанция.